2025.09.29 育休フォローの重要性と具体的な支援制度を徹底解説!

育児休業とは、子育てと仕事の両立を目指す上で欠かせない制度です。しかし、育休は取得する本人のライフイベントであると同時に、企業全体やフォローする同僚にも大きな影響を与えます。

近年、社会全体で育児支援の機会が増え、企業も育休に関する制度を積極的に整備し始めていますが、育休を取得する側と、それを支える側双方の課題や心理的な負担は依然として存在します。

この記事では、育休フォローがなぜ今、重要なのかを掘り下げつつ、育休に関する公的な手当や助成金制度、さらには職場全体で育休を円滑に進めるための具体的な事例まで、幅広く解説します。

育休取得を検討している方はもちろん、育休中の同僚をサポートする立場の方にも役立つ情報をお届けします。

- INDEX

1、育休フォローがなぜ今、重要なのか?

かつて育休は「女性が取得するもの」という認識が一般的でした。しかし、共働き世帯の増加や男性の育児参加への意識向上に伴い、育休は誰もが取得しうる権利へと変化しています。

それに伴い、育休フォローは単なる福利厚生ではなく、企業と従業員、そして社会全体にとって重要なテーマとなっています。

企業視点:優秀な人材の獲得と定着

育休フォロー体制が整っている企業は、就職活動中の学生や転職者にとって大きな魅力となります。

特に育児世代の社員は、自身のライフプランを見据えた上で、働きやすい環境を重視する傾向にあります。

育休を安心して取得でき、スムーズに復帰できる環境は、優秀な人材を獲得し、離職を防ぐための強力な武器です。

また、育休フォローの体制を整備することは、企業が多様な人材を受け入れ、その能力を最大限に活かすという姿勢を示すことにもつながります。これは、企業のブランドイメージ向上だけでなく、イノベーションを生み出す土壌を育むことにもつながります。

従業員視点:安心して働き続けられる安心感

育休を取得する側にとって、最大の不安は「休んでいる間に自分の居場所がなくなるのではないか」というキャリアへの懸念です。

適切なフォローがあれば、復帰後の業務内容や働き方について事前に相談でき、安心して育児に専念できます。

これにより、復帰後のミスマッチを防ぎ、スムーズに職場へ戻れるようになります。

一方で、育休をフォローする側の負担も無視できません。

一時的に業務量が増えることによる疲労感や不公平感は、チームの士気を下げる要因になり得ます。

しかし、これをチーム全体で支え合うことで、個々のスキルアップや業務の効率化を促す良い機会となります。

互いに助け合う文化が醸成されれば、チームの連帯感やエンゲージメントが向上し、育児に限らず、病気や介護など、様々なライフイベントに対応できる組織へと成長します。

社会視点:少子化対策と男女共同参画社会の実現

育休フォローは、単に一企業の取り組みに留まりません。

育児と仕事を両立しやすい社会は、少子化問題の解決に貢献します。

さらに、男性の育休取得を促進し、育児を夫婦で分担する文化を根付かせることは、男女が平等に働き、キャリアを築ける社会の実現に不可欠です。

厚生労働省が男性育休の取得を強く推奨している背景にも、こうした社会全体の課題解決があります。

2,育休を支える公的な制度

育休を支える制度には、法律に基づいた公的な制度と、企業が独自に設ける制度があります。まずは、育休を取得する社員が受け取れる公的な制度について詳しく見ていきましょう。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休業中の労働者の生活を経済的にサポートするための公的な制度です。育児に専念できるよう、給与の代わりに雇用保険からお金が支給されます。

この制度を利用する主なメリットは、非課税であることと、育休期間中の社会保険料が免除されること。

給付額は育休開始から180日目までは賃金の67%、それ以降は50%が支給され、家計の大きな助けとなります。

申請は原則として会社を通じて行い、子どもが1歳になるまで(特別な事情がある場合は最長2歳まで)受け取ることが可能です。

産後パパ育休(出生時育児休業)

産後パパ育休は、男性が子どもの出生直後の8週間以内に、柔軟に育児休業を取得できるように新設された制度です。この制度の大きな特徴は、通常の育児休業とは別に、最大4週間を2回に分けて取得できる点にあります。

現在、育児休業給付金が拡充され、父母両方が14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付に上乗せが行われ、支給率が80%に引き上げられます。この場合、育児休業給付金とあわせて実質的に手取り額は給与の100%に近い額となり、生活への不安が軽減されます。

対象期間と給付率の引き上げ

- 最大28日間

この80%の給付率が適用されるのは最大28日間となります。具体的には、父親の場合、産後パパ育休の期間が対象となり、母親の場合は産休後8週間以内の育児休業が対象となります。 - 父親(産後パパ育休)

産後パパ育休は、父親が出産後8週間以内に取得する育児休業で、最大28日間、育児休業給付金の支給率が80%に引き上げられます。 - 母親(産後の育児休)

母親の場合、出産後8週間以内に育児休業を取得することで、同様に支給率が80%になります。

企業向けの助成金制度

両立支援等助成金は、社員の仕事と育児の両立を支援する制度を導入・実施した企業に対し、厚生労働省から支給される助成金です。

この制度は、育児休業の取得を促すための環境整備や、男性社員の育休取得促進など、企業が積極的に育児支援に取り組むことを目的としています。

助成金を利用することで、企業は社員の働きやすい環境を整えつつ、金銭的な負担を軽減できます。社員が安心して育児と仕事を両立できる職場は、優秀な人材の獲得や定着率向上にもつながり、企業の持続的な成長を後押しします。

3,企業独自の育休フォロー制度:手当と具体的な取り組み

公的な制度に加えて、育休をより円滑に進めるためには、企業独自の制度や取り組みが欠かせません。

企業によっては、育休中の従業員や、その業務をフォローする従業員に対し、独自の「育休応援手当」を支給するケースがあります。

これは法律で定められたものではなく、企業の福利厚生の一環として支給されるものです。

育休取得者への手当

育児休業給付金に上乗せして支給することで、育休中の生活水準を維持し、安心して育児に専念できる環境を整えます。

フォローする側への手当

業務のしわ寄せに対する感謝の気持ちを示すために支給されます。金額は企業によって異なりますが、月数千円から数万円、あるいは一時金として支給されることもあります。

この手当は、フォローする従業員のモチベーション維持に大きな役割を果たします。

コミュニケーションと情報共有の仕組み

育休中に感じる最大の不安は「疎外感」です。これを解消するために、以下の取り組みが効果的です。

育休前の業務引き継ぎミーティング

育休に入る前に、本人、上司、フォローする同僚で集まり、業務内容、進捗、緊急連絡先などを丁寧に共有します。

情報共有ツールの活用

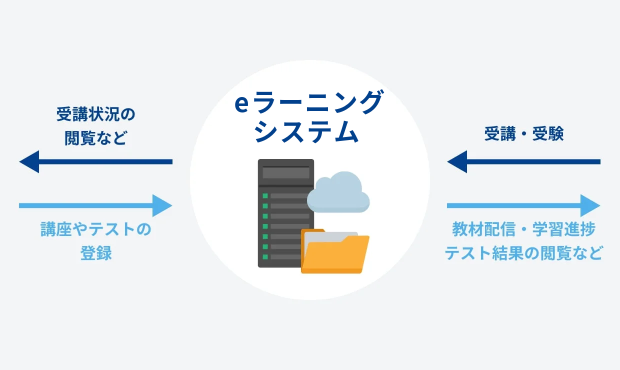

育休中の社員の不安解消には、会社との「つながり」を維持することが不可欠です。しかし、多くの企業でセキュリティやアクセス権の制限から、休職者に社内の共有フォルダや通常のコミュニケーションツールへのアクセス権をそのまま提供することは困難という課題があります。

そのため、休職者管理システムなどを活用し、セキュリティを確保した上で、必要な情報(社内報の一部や業務外の近況など)を絞って共有できる環境を整備することが非常に有効です。ただし、情報共有の頻度や内容は必ず本人の意思を尊重し、負担にならないよう配慮することが大前提となります。

復帰面談の実施

復帰の数週間から数ヶ月前に上司と面談し、今後のキャリアプランや働き方について話し合う場を設けることで、スムーズな職場復帰を促します。

復帰支援と柔軟な働き方

育休から復帰する社員の多くは、育児と仕事の両立に大きな不安を抱えています。

短時間勤務制度

育児休業明けの社員が利用できる、柔軟な勤務時間制度です。子どもが小学校就学前まで利用できる企業が増えています。

在宅勤務・フレックスタイム制

育児や介護など、個人の事情に合わせて働き方を選択できる制度は、従業員のエンゲージメント向上に不可欠です。

メンター・バディ制度

育児経験のある先輩社員が、育休に入る社員や復帰した社員の相談役となる制度です。

育児と仕事の両立に関する具体的なアドバイスや精神的なサポートを提供することで、孤立を防ぎます。

4,育休フォローの事例

育休フォローは、単に制度を導入するだけでなく、その運用に工夫を凝らすことで真価を発揮します。

ここでは、株式会社日立テクニカルコミュニケーションズ様の事例をご紹介します。

同社は、特殊な技術を持つ社員が多く、その流出を防ぐことが経営課題でした。

株式会社日立テクニカルコミュニケーションズ様

以前は、育休中の社員との連絡が取りづらく、社員が復帰に不安を感じて退職してしまうという課題がありました。

この現状を解決するため、同社は育休中の社員と会社をつなぐシステムを導入しました。

これにより、人事担当者が社員と直接、気軽にコミュニケーションを取れるようになりました。

会社側が社員の状況をスムーズに把握でき、社員の精神的な負担を減らす例は、「コミュニケーション」と「仕組み」の重要性を物語っています。

密なコミュニケーションと運用面の工夫が、結果として社員の離職を防ぎ、会社の成長にもつながった好例と言えるでしょう。

導入事例記事はこちら

5,育休フォローに関するよくあるQ&A

Q. 育休中の社員に仕事の連絡をしてもいい?

A. 原則として、避けるべきです。育休は育児に専念するための期間であり、仕事の連絡は大きなストレスになり得ます。ただし、やむを得ない事情がある場合は、事前に本人と緊急連絡の方法や頻度について話し合っておきましょう。

Q. 男性育休のフォローは具体的にどうすればいい?

A. 女性育休と同様に、まずは上司やチームで業務の棚卸しと役割分担を明確にすることです。男性の育休はまだ取得率が低いため、社内のロールモデルが少ないのが現状です。

そのため、「なぜ育休を取るのか」「育休中の連絡方法」などをチームメンバーに丁寧に説明する場を設けることも重要です。

Q. フォローの負担が大きいと感じたらどうすれば?

A. まずは上司に相談しましょう。あなたの負担を把握してもらうことで、業務の再配分や外部リソースの活用など、解決策が見つかるかもしれません。また、企業によっては、フォローに関する相談窓口が設けられている場合もあります。

Q. 復帰後の時短勤務、評価は下がる?

A. 時短勤務だからといって、人事評価が自動的に下がることはありません。

多くの企業では、社員の多様な働き方を尊重する傾向にあり、時短勤務中でも正当な評価を行う仕組みが整えられつつあります。

与えられた時間の中で最大限のパフォーマンスを発揮できるよう工夫することが、評価アップにつながる鍵となるでしょう。

まとめ:育休フォローは「持続可能な働き方」への第一歩

育休フォローは、個々の従業員のライフステージに寄り添い、キャリアを継続できるよう支える重要な取り組みです。

これは、単に「優しさ」や「思いやり」といった感情的な側面だけでなく、企業の人材確保、定着率向上、そして持続可能な成長に直結する戦略的な投資と言えます。

今後、働き方がさらに多様化する中で、企業は育休制度の整備だけでなく、それを支えるフォロー体制の構築にも積極的に取り組む必要があります。

育休フォローを単なる義務ではなく、企業と従業員が共に成長するチャンスとして捉え、より良い職場環境を築いていきましょう。

育休システムを導入することで、Excel運用からの脱却と、休職者への情報提供・交流促進を同時に実現できます。

そのなかでも、教育機能を含むarmoは、管理と育成の両輪を回す選択肢として企業に評価されています。

復職率向上や離職防止に直結する投資効果を重視する企業は、導入を検討してみてください。