派遣社員のキャリアアップ教育訓練 FAQ

派遣社員の「キャリアアップ教育訓練」は、労働者派遣法で派遣元企業(派遣会社)に義務付けられた、派遣スタッフのスキル向上・キャリア形成支援のための研修制度です。

2015年の法改正で導入され、派遣社員の待遇改善とキャリア形成を促進することが目的とされています。

この記事では、派遣元企業の経営者・営業担当者・人事労務担当者の皆様に向けて、キャリアアップ教育訓練に関するよくある質問をまとめました。特に「研修の運用方法」や「カリキュラムの作り方」に焦点を当て、実務で役立つ具体的な情報をFAQ形式で解説します。

記事の最後には、効率的な運用に役立つサービス「派遣の学校」への問い合わせ案内もご紹介しますので、自社の研修計画にお悩みの場合はぜひ参考にしてください。目次

- Q1. キャリアアップ教育訓練とは何ですか?どんな義務なのでしょうか?

- Q2. なぜこのような研修が義務化されたのでしょうか?

- Q3. どんな派遣社員が研修の対象になりますか?短期契約のスタッフも含まれますか?

- Q4. 年間どれくらいの研修を提供する必要がありますか?

- Q5. 研修の時間は勤務扱いになりますか?有給で行う必要があるのでしょうか?

- Q6. 研修はどのように実施すればよいですか?具体的な運用方法のポイントは?

- Q7. 研修カリキュラムはどのように立てればよいでしょうか?

- Q8. 研修の具体的な内容はどんなものが適切ですか?「キャリアアップに資する」研修とは?

- Q9. 3年間の研修が終わった後(4年目以降)はどうすれば良いですか?

- Q10. キャリアコンサルティングの義務について教えてください。

- Q11. 派遣先で行われる研修とは何が違うのですか?

- Q12. 研修計画書の作成・提出は必要ですか?どうやって作ればよいでしょうか?

- Q13. 研修を実施した後、行政への報告は必要ですか?

- Q14. もし研修を実施しなかったらどうなりますか?罰則はありますか?

Q1. キャリアアップ教育訓練とは何ですか?どんな義務なのでしょうか?

A. キャリアアップ教育訓練とは、派遣元事業主が全ての派遣社員に対して計画的に実施しなければならない職業訓練です。派遣社員のキャリア形成を支援し、賃金や処遇の向上につなげる目的で、2015年9月改正の労働者派遣法により義務化されました。主なポイントは次のとおりです:

- 入社後3年間は、毎年少なくとも1回以上(フルタイム労働者なら年間8時間以上)の教育訓練機会を提供する。

- 4年目以降も、定期的な研修機会を継続提供することが求められます。

- キャリアコンサルティングの提供も義務の一環です。

- 研修時間は有給、費用は全て会社負担で実施します。

要するに、派遣社員一人ひとりのキャリアアップを後押しするために、計画的・体系的な研修とキャリア相談を提供することが派遣元の責務となっています。

Q2. なぜこのような研修が義務化されたのでしょうか?

A. 派遣社員は正社員に比べて教育訓練の機会が乏しく、キャリア形成の課題が指摘されていました。これを是正するため、待遇改善とスキル向上を目的としてキャリアアップ教育訓練が義務化されました。

Q3. どんな派遣社員が研修の対象になりますか?短期契約のスタッフも含まれますか?

A. 原則として1年以上の雇用が見込まれる派遣社員が対象です。ただし、更新の可能性がある場合も含まれるため、実際にはほとんどの派遣社員が対象と考えるべきです。

Q4. 年間どれくらいの研修を提供する必要がありますか?

A. フルタイム労働者には年間8時間以上の研修が必要です。短時間勤務の場合は、労働時間に比例して設定します。

Q5. 研修の時間は勤務扱いになりますか?有給で行う必要があるのでしょうか?

A. はい、研修時間は有給扱いで実施する必要があります。また、eラーニング等で通信費が発生する場合も、会社側の負担が求められます。

Q6. 研修はどのように実施すればよいですか?具体的な運用方法のポイントは?

A. 研修実施は柔軟な方法が認められています。たとえば:

- 集合研修やeラーニングの活用

- 派遣先での計画的なOJT

- 就業時間内または業務に支障のない範囲での日程調整

ポイントは、派遣社員が適切に受講できる環境を用意することです。

Q7. 研修カリキュラムはどのように立てればよいでしょうか?

A. 「段階的・体系的」に作成することが求められます。法令上は以下の4区分に分けてカリキュラムを設計します:

- 入職時基礎訓練

- 職能別訓練(職種別スキル)

- 職種転換訓練(希望者のみ)

- 階層別訓練(リーダー・中堅者等)

Q8. 研修の具体的な内容はどんなものが適切ですか?「キャリアアップに資する」研修とは?

A. 扱う内容に明確な制限はありませんが、以下のような研修が有効です:

- ビジネスマナーやOAスキルなどの基礎スキル

- 担当職種に直結する専門スキル研修

- 資格取得支援

- キャリアデザイン研修やマネジメント研修など

Q9. 3年間の研修が終わった後(4年目以降)はどうすれば良いですか?

A. 法令上も「4年目以降もキャリア形成支援を継続すること」が求められています。たとえば:

- 年1回のフォローアップ研修

- 職務変更時の新スキル研修

- 長期的なリスキリングプログラム

Q10. キャリアコンサルティングの義務について教えてください。

A. 派遣社員が希望すれば、専門知識を持った担当者による無料のキャリア相談を受けられる体制を整える必要があります。窓口の案内や、雇入れ時の制度説明も義務です。

Q11. 派遣先で行われる研修とは何が違うのですか?

A. 派遣先が業務上必要と判断して実施する研修と、派遣元がキャリア形成のために計画的に行う研修は目的も主体も異なります。両方を並行して行う必要があります。

Q12. 研修計画書の作成・提出は必要ですか?どうやって作ればよいでしょうか?

A. はい、派遣業の許可申請時および更新時に、労働局へ研修計画書を提出する必要があります。記載内容のポイント:

- 3年間の研修内容(区分別:入職時・職能別・階層別等)

- 研修時間、方法、対象者、目的

- 「段階的かつ体系的」であるかどうか

近年は詳細な別紙資料(各コースの目的や効果を説明)の提出を求められる場合もあります。不備があると是正指導が入るため、丁寧な準備が必要です。

Q13. 研修を実施した後、行政への報告は必要ですか?

A. はい、年次の「労働者派遣事業報告書」に、研修の実施状況(受講者数、時間、内容)を記載する必要があります。受講履歴の記録と集計は日頃から行っておきましょう。

Q14. もし研修を実施しなかったらどうなりますか?罰則はありますか?

A. キャリアアップ研修は派遣業許可の要件の一つです。実施していないと:

- 労働局からの是正指導

- 最悪の場合は許可取り消しや更新拒否

さらに、教育体制が整っていない派遣元はスタッフ定着率や採用競争力の面でも不利になります。一方、研修制度の充実は企業価値の向上にもつながります。

研修運用に悩んだら:「派遣の学校」サービスの活用も検討を

ここまでキャリアアップ教育訓練の制度と運用ポイントについてQ&A形式で解説してきました。派遣元企業の皆様にとって、研修制度の構築・運営は手間もコストもかかる課題かもしれません。しかし、本記事で述べたように適切な研修は派遣スタッフの成長と定着、ひいては派遣先企業からの信頼獲得にもつながる重要な投資です。ぜひ前向きに取り組んでいただければと思います。

「とはいえ自社だけでカリキュラムを作成したり教材を用意したりするのは大変…」というお悩みもあるでしょう。その場合、派遣社員向け研修の専門サービスを活用するのも一つの手です。例えば「派遣の学校」は派遣法改正に対応したeラーニングシステムで、業種・職種ごとに20種類以上の研修コンテンツを取り揃え、オンラインで効率的にキャリアアップ研修を提供できるサービスです。研修カリキュラムの策定や労働局提出書類の作成支援、研修の運用相談まで総合的にサポートしており、多くの派遣元企業が導入しています。こうしたサービスを利用すれば、自社で一から教材開発をしなくても法令に沿った研修プログラムをすぐに実施可能ですし、受講管理や報告書用の集計もスムーズになります。

キャリアアップ教育訓練の充実は、派遣スタッフと派遣元企業の双方にメリットがあります。 法律への対応をきっかけに、ぜひ「人材育成による企業価値向上」に取り組んでみてください。もし「何から始めればいいかわからない」「自社に合った研修メニューを提案してほしい」と感じたら、ぜひお気軽に「派遣の学校」までお問い合わせください。専門スタッフが貴社の状況に合わせた最適なキャリアアップ研修のプランニングをお手伝いいたします。派遣社員の未来と貴社の発展のために、今こそキャリアアップ教育訓練を効果的に活用していきましょう。

【2025年】採用難時代における派遣社員への教育体制整備の重要性

目次

1. 2025年の採用難:深刻化する人手不足と求職者ニーズの変化

日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少し続けています。

労働力人口そのものは女性や高齢者の就業増加で一時的に増えているものの、少子高齢化による根本的な労働力不足は解消されていません。その結果、2024年には就業者数が過去最多を記録したにもかかわらず、企業の約5割が「人手が足りない」と回答しています。特に中小企業では大企業との人材獲得競争に苦戦しており、「人手不足」が喫緊の経営課題となっています。

こうした人手不足の背景には、日本社会の構造的変化があります。

- 一つは労働人口の減少です。内閣府のデータによれば、生産年齢人口は1995年の約8,716万人をピークに減少へ転じ、2023年には約7,395万人(総人口の59.5%)まで低下しました。

- もう一つは求職者ニーズの多様化です。最近の若年層は給与や安定性だけでなく、「働きやすさ」や「やりがい」を重視する傾向が強まっています。

厚労省の調査では20代の離職理由に「労働条件への不満」や「収入の少なさ」が多く挙げられ、一方で別の調査では「希望する仕事ができる」「人間関係が良い」など職場への納得感が離職防止の決め手になっていると報告されています。このように若者の価値観が変化する中、そのニーズに対応できない企業では人材の確保・定着がますます困難になっているのが現状です。

2. 派遣社員の定着率向上・離職防止が事業継続の鍵

人手不足が深刻化する中、派遣会社においても派遣社員の定着率を高め、離職を防止することが事業継続の鍵となります。

日本商工会議所の調査によると、人手不足を感じている企業のうち約65%が「人手不足の影響で事業継続に支障が出るおそれがある」と回答しており、労働力の安定確保が企業存続に直結する深刻な課題となっています。

派遣会社にとっても、登録スタッフが定着せず離職が相次げば、クライアント企業への安定的な人材供給が困難になり、ひいては自社の信用や収益にも大きな影響を及ぼしかねません。新規人材の採用が難しい時代だからこそ、現在いる派遣スタッフに長く活躍してもらうことが何より重要なのです。

また、慢性的な人材不足により有資格者や即戦力人材の採用競争は激化しています。若手労働者の減少や専門人材の奪い合いが進む中、派遣会社が生き残るには自社の派遣スタッフを育成し戦力化することが不可欠です。

3. 解決策は教育体制の整備:派遣社員のキャリア支援を強化

こうした課題への根本的な対策として注目されるのが、派遣社員への教育・研修体制の整備です。

- 離職率の低減・定着率向上: 段階的かつ体系的な教育訓練を実施し、派遣社員一人ひとりのスキル習得を支援することで離職率の低減が期待できます。

- 即戦力の育成とスキルミスマッチ解消: 継続的な研修によって派遣社員の専門スキルが向上すれば、派遣先企業で即戦力として活躍できます。

- 派遣法への対応と企業イメージ向上: 労働者派遣法で派遣元企業に「キャリア形成支援制度」の整備が義務付けられています。

4. 業務に直結するeラーニング研修が有効な理由

教育体制を整える方法はいくつかありますが、特に近年有効性が高いのがeラーニングを活用した研修です。オンライン研修なら時間や場所を問わず学習できるため、忙しい派遣スタッフでもスキマ時間で自己研鑽しやすい利点があります。

5. 業種特化型コンテンツが豊富な「派遣の学校」の活用

教育体制整備の一環として、具体的な研修プラットフォームの導入も検討すべきです。中でも、多くの派遣会社で採用されているのが派遣社員向けeラーニングサービス「派遣の学校」です。

- 業界・職種に特化した豊富な教材

- 300社以上の導入実績と信頼性

- 派遣法に即した管理機能

- 充実したサポート体制

6. まずは資料請求・お問い合わせを

2025年の採用難時代を乗り切るには、派遣社員の定着率向上と戦力化が不可欠です。

資料請求やお問い合わせはこちらから。

【2025年】派遣社員向け教育訓練、今どうなっている?

令和7年3月31日に、厚生労働省より令和5年度の「労働者派遣事業報告書(速報)」が公表され、派遣社員向けキャリアアップ教育訓練の実施状況が明らかになりました。

派遣社員に対するキャリアアップ教育訓練の実施が、今や業界標準となりつつあります。最新の労働者派遣事業報告によれば、受講率は非常に高く、特に入社1年目の社員で84%が訓練を受けているという結果が出ています。この記事では、その実態を紹介しつつ、対応が遅れている派遣元事業主様に向けて、今すぐに取り組むべき理由と方法をご紹介します。

1.派遣社員向け教育訓練の実施状況

令和5年度の労働者派遣事業報告から、派遣社員のキャリアアップ教育訓練の実施率が非常に高いことが明らかになりました。入社1年目の派遣社員で約84%が受講しており、2年目以降も70%を超える高い実施率が続いています。これにより、業界全体で教育訓練の実施が常識となっている状況がうかがえます。

ポイント- 入社1年目:受講率 約84%

- 2年目:約73%、3年目以降も約65%

- 教育訓練を受けていない派遣元は、業界標準から遅れている可能性大

多くの派遣元が、派遣社員のスキルアップを真剣に支援している今、「まだ対応していない」という状態は非常にリスクが高いと言えます。

教育訓練の法令基準と行政が求める水準

派遣法により、派遣元事業主には派遣社員への教育訓練の提供が義務付けられています。1年目から3年目は年8時間以上の訓練が必要とされ、4年目以降も段階的・体系的な訓練が求められます。これは単なる努力義務ではなく、報告義務を伴う法的義務です。

ポイント- フルタイム派遣社員は年8時間以上の訓練が義務

- 実施時間は平均10時間以上が実態

- 段階的・体系的であることが求められる

- 1年目研修だけでは不十分。2年目以降も内容を充実させる必要あり

- 年次の報告書に訓練時間・実施内容を記載する義務あり

「計画しているだけ」「1年目だけやっている」では不十分です。行政報告まで求められる法定義務であることを再認識しましょう。

2.未対応リスクと企業の信頼性

教育訓練を実施していない、または形だけの実施では、派遣元事業主は重大なリスクを負うことになります。行政指導や事業改善命令にとどまらず、派遣社員や派遣先企業からの信頼を失う可能性もあります。

ポイント- 教育訓練の未実施は法令違反に該当する可能性

- 是正勧告や事業改善命令の対象となることも

- 派遣先企業やスタッフからの信頼が低下

- 適切な訓練で「満足度」「定着率」「評価」が向上する

教育訓練の未実施は、「企業の信頼性」を大きく損なうリスクがあります。実施することで得られるメリットは、企業の資産となります。

3.「派遣の学校」で安心・効率・法令対応を実現

「何から始めればよいかわからない」「研修教材がない」「報告書の作成が大変」…そんな悩みを抱える派遣元事業主様におすすめなのが、プロシーズが提供する「派遣の学校」です。eラーニングを中心とした研修と報告支援が一体化しており、今すぐに教育訓練の法令対応を始められます。

ポイント- eラーニング形式で2030コース以上が受講可能

- オンライン完結で、好きな時間に受講可能

- 平均修了率80%以上の高い実績

- 計画作成・履歴管理・報告書対応までワンストップで支援

- 担当者の業務負担を1/3に削減可能

- クラウド型で導入が簡単、コストも月額制で安心

- 2週間の無料体験デモあり

教育訓練の全工程をサポートしてくれる「派遣の学校」は、手間なく確実に法令対応を進めたい企業に最適な選択肢です。

4.今からでも間に合います

業界全体がキャリアアップ教育訓練を積極的に行う中、今行動を起こすことが、貴社の信頼向上・人材定着のカギとなります。「派遣の学校」を活用すれば、未経験でも安心して教育体制の整備をスタートできます。

ポイント- 法令対応が遅れることは大きなリスク

- 今からでも信頼回復・人材育成のチャンス

- 専門家の支援付きで計画立案〜実施まで安心

- まずは無料体験でお試し可能

「派遣の学校」なら、今からでも遅くありません。この機会に社内の教育体制を見直し、持続的な成長につなげましょう。

➡️ 派遣の学校の詳細はこちら

2025年夏、熱中症対策義務化!派遣社員の安全衛生教育と対応策

目次

1.はじめに

2025年の夏が近づき、連日の猛暑が予想されています。今年は職場における熱中症対策が法的義務となったことが大きな話題です。労働安全衛生規則の改正省令が6月1日から施行され、一定の条件下での作業を行う企業には熱中症予防措置の実施が義務付けられました。対策を怠れば6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則もあり、各社で社内体制の見直しが進められています。

こうした動向を踏まえ、人材派遣会社(派遣元)としても安全衛生管理に万全を期す必要があります。本記事では、派遣元企業の教育担当者や総務・人事担当者に向けて、安全衛生教育の重要性、法令上の義務、熱中症対策の具体例、そして対策として有効なeラーニング活用について解説します。

2.派遣元企業が行うべき安全衛生教育とは?

まず押さえておきたいのは、派遣労働者に対する安全衛生教育の責任は派遣元企業にもあるということです。労働関係法令上は、派遣元(派遣会社)が雇用主としての責任を負います。つまり、派遣元企業は自社の社員として、派遣スタッフの安全衛生を確保する義務があります。

派遣元が行うべき主な教育内容

- 雇入時教育(労働安全衛生法第59条)

- 業務内容変更時の教育

- 基礎的な安全衛生教育

- 特別教育・技能講習(高所作業、フォークリフト運転、化学物質の取り扱い等)

派遣先企業で行われる現場の安全指導に先立ち、派遣元による基礎教育が求められます。教育を怠ると、派遣元は法令違反として罰則や監督指導の対象になります。

派遣元と派遣先の双方で連携を取りながら、計画的な教育実施と情報共有を行うことが、安全の確保、生産性向上、スタッフの定着率向上にもつながります。

3.労働安全衛生規則改正による熱中症対策義務化

2025年6月1日より、労働安全衛生規則の一部改正が施行され、一定の環境下での作業を行う企業に対し、熱中症予防措置の実施が義務付けられました。

対象となる作業条件

- WBGT(暑さ指数)28度以上

- 気温31度以上

上記条件下で「継続1時間以上の作業」または「1日4時間を超える作業」が対象となります。

これらに該当する屋外作業、高温多湿の屋内作業などが主な対象です。建設現場、工場、倉庫、農業等の幅広い現場が含まれます。

義務付けられた2つの対策

-

報告体制の整備

作業者が自分や他者の熱中症症状に気づいた場合、速やかに報告できるよう連絡体制を明確化。

担当者の連絡先、代行者、手順をあらかじめ周知。

巡視、バディ制度、ウェアラブルデバイスなどの導入も推奨。 -

症状悪化防止措置の準備

作業中断、冷却、医療機関受診、応急処置の流れを定める。

氷や冷却シート、日陰・空調のある休憩所の設置。

衣服の緩和、水分補給、一人にしない体制なども含む。

罰則

- 6カ月以下の懲役 または 50万円以下の罰金(安衛法119条)

- 法人も対象(安衛法122条)

熱中症対策は努力義務ではなく「義務化」されました。怠った場合には労働基準監督署による使用停止命令などのリスクもあります。

派遣元としても、派遣先の作業環境を把握し、スタッフが対象作業に従事する可能性があれば、必要な教育と協力体制の整備が求められます。

4.安全衛生教育を怠った場合のリスクとトラブル事例

安全衛生教育を実施しないまま派遣スタッフを就業させた場合、次のような深刻なリスクが発生する可能性があります。

主なリスク

- 労働災害の発生(熱中症、転倒、挟まれ、化学物質事故など)

- 安全配慮義務違反による労基署からの是正勧告や行政処分

- 損害賠償請求(民事訴訟)

- 刑事責任の追及(労働安全衛生法違反)

- 社会的信用の失墜(派遣契約の打ち切り、報道等)

実際に起こりうるトラブル例

- 派遣先で熱中症により倒れ、緊急搬送されたが、派遣元で事前教育がなかった

- 高所作業に従事させた派遣スタッフが転落し、教育未実施が原因と判断され書類送検

- 教育記録が残っておらず、監査対応ができずに派遣業許可の更新に支障

「知らなかった」では済まされないのが、安全衛生教育の世界です。

派遣元企業として、「誰に、どのような教育を、いつ実施したか」を明確に記録・証明できる体制が必要不可欠です。

5.派遣会社でのeラーニング活用のメリット

業種・職種が多様でスタッフの勤務地や勤務時間もバラバラな派遣業において、集合研修による安全衛生教育の実施は困難です。そこで効果を発揮するのが「eラーニング」の活用です。

eラーニングの5つのメリット

- 時間・場所を選ばない柔軟性

スタッフが自分のペースでスマホ・PCから受講できる。

シフト制・短期就業でも教育機会を確保。

集合研修の時間調整が不要に。 - 教育記録が自動で残る

「誰が、いつ、どの教材を受講したか」がシステムに自動記録。

監査・報告書作成にも活用可能。

Excel出力やPDFレポートも簡単。 - コストの削減

講師費用、会場代、交通費などがゼロ。

大人数対応でもスケーラブル(拡張性が高い)。

反復学習も追加費用なしで実施可能。 - 教材の標準化と品質確保

どのスタッフにも同じ教材で教育。

動画・スライド・クイズなど視覚的に理解しやすい構成。

専門講師による教材で内容の信頼性も高い。 - 法改正・最新トピックへの即時対応

熱中症対策、ハラスメント防止、VDT作業など最新テーマを即反映。

法令対応漏れのリスクを軽減。

「派遣の学校」でできること

派遣会社向けに特化したeラーニングサービスとして注目されているのが、ProSeedsの「派遣の学校」です。

特徴①:業種別コンテンツが豊富

- 製造、介護、建設、IT、事務、販売など多様な職種に対応

- 職種ごとの専門教育 + 安全衛生教育が可能

- 法改正に対応した最新教材も随時更新

特徴②:安全衛生教育もカバー

- 雇入時教育、業務変更時教育、熱中症対策、VDT作業、腰痛予防など

- 派遣スタッフに求められる基本+現場対応力を育成

- 短時間・高密度で学べる構成

特徴③:管理者にやさしい運用設計

- 受講履歴・修了状況の一元管理

- 事業報告書の自動生成(厚労省提出フォーマット対応)

- ID数に応じた課金制だから無駄がない

- 月額18,000円〜から利用可能

特徴④:導入・運用サポートも安心

- 専任スタッフによる導入支援

- オリジナル教材のアップロードにも対応

- 法令対応や教育カリキュラムの相談も可能

教育の質と効率を両立したい派遣会社にとって、「派遣の学校」は非常に実用的な選択肢です。

6.まとめ:教育の仕組み化が、派遣会社の信頼を高める

2025年の熱中症対策義務化により、安全衛生教育は「努力目標」から法的義務へと変化しました。

派遣元企業として、以下の対策が求められます。

これから対応すべきこと

- 派遣スタッフへの雇入時教育・業務変更時教育の実施

- 熱中症対策を含むリスク教育の強化

- 教育履歴の明確な管理と証明

- 派遣先とのリスク共有と協力体制づくり

集合研修の負担や人手不足を理由に後回しにしていては、リスクが拡大するばかりです。今こそ、安全衛生教育の仕組み化を進める絶好のタイミングです。

eラーニングの導入によって、手間をかけずに効果的な教育を実施できる体制を整えましょう。

【2025年最新版】コールセンター派遣社員のスキルを引き上げる!教育訓練カリキュラムの作り方

目次

1. コールセンター派遣におけるキャリアアップ教育訓練の重要性と現状

コールセンター業界は、顧客対応力やコミュニケーション力が求められるだけでなく、日々進化するIT技術や多様な顧客ニーズに柔軟に対応できる人材の育成が不可欠です。派遣元事業主として、派遣社員のキャリアアップを支援する教育訓練の設計・実施は、単なる法令遵守に留まらず、派遣先企業からの信頼獲得や、派遣社員の定着率向上、さらにはサービス品質の向上にも直結します。 一方で、現場の声を聞くと「どのような講座を選べばよいか分からない」「教育訓練の成果が見えにくい」「派遣社員のモチベーションが上がらない」といった課題も多く聞かれます。特にコールセンター派遣の場合、入職時研修だけでなく、職能別・階層別・職種転換講座など、段階的かつ体系的な教育訓練が求められるため、プログラム設計の難易度が高いのが実情です。 また、法定講習であるため助成金の利用ができず、コスト面での負担も無視できません。だからこそ、限られた時間と予算の中で、最大限の効果を発揮する教育訓練プログラムの設計が、派遣元担当者にとって大きなテーマとなっています。2. 教育訓練プログラム設計の課題と成功のポイント

教育訓練プログラムを設計する際、最も大きな課題は「派遣社員の多様なスキルレベルやキャリア志向にどう対応するか」です。コールセンター業務は、未経験者からベテランまで幅広い人材が活躍しており、一律の研修では個々の成長を十分にサポートできません。 また、入職時研修は1年目の必須ですが、その後の職能別・階層別・職種転換講座をどのタイミングで、どの内容で実施するかは、現場の運用や派遣先の要望によっても変わります。特に階層別講座は、3年目以降に実施しないと監督官庁から指摘を受けるリスクもあるため、計画的なカリキュラム設計が不可欠です。 成功のポイントは、以下の3つです。- 段階的かつ体系的なカリキュラム設計 入職時から段階的にスキルアップできるよう、例えば、基礎→応用→管理職向けとステップを明確にすることが重要です。

- 現場ニーズと派遣社員のキャリア志向の両立 派遣先の業務内容や求められるスキルを分析し、現場で本当に役立つ講座を選定すること。加えて、派遣社員のキャリアアップ意欲を引き出す内容を盛り込むことが大切です。

- 受講後のフォローと評価の仕組み テストやアンケートによる理解度チェック、定期的な面談によるフォローアップなど、受講を促す仕組みを整えるなどが、教育訓練の受講率を高め、結果スキルアップにつながります。

3. おすすめの教育訓練講座と活用事例

コールセンター派遣における教育訓練では、以下のような講座を組み合わせることで、実践的かつキャリアアップに直結するプログラムを構築できます。【入職時研修講座】

- ヒューマンスキル「コミュニケーション①・②」 コミュニケーションや挨拶、話し方・聞き方など、社会人としての基本を身につける内容です。

- ヒューマンスキル「仕事の向き不向き」「自責と他責」 自分の適性や責任感について考え、主体性を育む講座です。

- 事例で学ぶビジネスマナー講座 ビジネスマナーや仕事の基本ルール、電話応対・訪問・接客・ビジネス文書作成など、幅広い社会人基礎力を養います。

【職能別講座】

- コールセンターのマナーと守るべきルール コールセンター特有のマナーやルールを学び、現場での即戦力を育てます。

- 電話応対の心構えと応対の基本 「正確・迅速・丁寧」な電話応対のポイントや、受け方・かけ方の実践フローを学べます。

- クレーム応対の基本的考え方・来客や電話でのクレームの対応 クレーム対応のプロセスや謝罪・傾聴・質問スキルなど、実践的な内容が充実しています。

【階層別講座】

- SVとしての心構えと役割・スキル/マネジメントに必要なスキル チームマネジメントやリーダーシップ、フィードバックの重要性など、管理職候補向けの内容です。

- リーダーとしての心構えと役割・スキル/チームビルディング チームのまとめ方やリーダーシップの発揮方法など、現場のリーダー育成に最適です。

- 人材管理の考え方/人材育成の手法 採用から育成までの人材管理や、OJT・Off-JTの使い分けなど、実務に役立つスキルが身につきます。

【職種転換講座】

- HTML・CSS・JavaScript講座(基礎〜応用) ITスキルを身につけたい、職種転換を希望する派遣社員向けの講座です。未経験者にも分かりやすい内容で、Web制作やプログラミングの基礎を学べます。

4. 教育訓練の実践で得られる効果と今後の展望

教育訓練を体系的に実施することで、派遣元・派遣社員・派遣先企業の三方にメリットが生まれます。 まず、派遣元企業にとっては、派遣社員のスキルアップやモチベーション向上による定着率アップ、派遣先企業からの信頼獲得、さらには新規受注やリピート依頼の増加といった効果が期待できます。派遣社員にとっては、キャリアアップの道筋が明確になり、自信を持って業務に取り組めるようになります。派遣先企業にとっても、即戦力となる人材が安定的に供給されることで、業務効率や顧客満足度の向上につながります。 一方で、教育訓練の実施にはコストや工数がかかるため、現場の負担増や受講率の低下といった課題も指摘されています。また、オンライン講座の普及により「受講しただけで満足してしまう」「現場での実践につながらない」といった声もあります。こうした課題を解決するには、受講後のOJTや面談によるフォロー、現場と連携した実践型の研修設計が不可欠です。 今後は、AIやデジタル技術の進化により、より個別最適化された教育訓練プログラムの提供が可能になるでしょう。派遣社員一人ひとりのスキルや志向に合わせて、最適な講座をレコメンドする仕組みや、受講履歴・テスト結果をもとにした成長管理が進むことで、教育訓練の質と効果が一層高まると期待されます。5. まとめ

コールセンター技術者派遣におけるキャリアアップ教育訓練は、派遣元担当者にとって「法令遵守」だけでなく、「派遣社員の成長」や「派遣先企業の信頼獲得」に直結する重要なテーマです。現場の多様なニーズや課題に対応するには、段階的かつ体系的なカリキュラム設計、現場と連携した実践的な講座選定、受講後のフォローアップ体制の構築が不可欠です。 本記事でご紹介したような「ヒューマンスキル」「コールセンター実務」「ITスキル」などの幅広い講座を活用し、派遣社員一人ひとりのキャリアアップを支援することが、派遣元企業の競争力強化につながります。 教育訓練の設計や講座選定、運用にお悩みの方は、ぜひ一度、専門家にご相談いただくことをおすすめします。現場の課題や目指すべきキャリアパスに合わせた最適なプログラム設計について、詳しくお話を伺いながらご提案することも可能です。 「コールセンター派遣の学校」では、豊富な講座ラインナップと実践的な教育訓練プランのご提案が可能です。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【2025年最新版】CAD技術者派遣元必見!労働者派遣法第30条の2に規定された8時間キャリアアップ教育訓練の実践ガイド

目次

1.なぜ今、CAD技術者派遣にキャリアアップ教育訓練が重要なのか

近年、設計・製図の現場では「即戦力となるCAD技術者」が強く求められています。一方で、派遣という雇用形態上、教育の機会が不足しがちであり、スキルギャップや業務上のミスマッチが発生しやすいという課題もあります。 こうした課題を解消する手段として、派遣元が担うキャリアアップ教育訓練の重要性が増しています。これは単なる社内研修ではなく、「派遣社員が職場で実力を発揮し、評価され、継続的に活躍していく」ための戦略的な取り組みです。■ CAD現場で起こりやすい課題とは?

- ソフトウェアの操作スキルに差がある AutoCAD、Jw_cad、LUMIONなど、現場によって使用ツールが異なるため、初期の教育が不十分だと現場で戸惑いが生じやすくなります。

- 社会人基礎力に課題がある 特に1年目の派遣社員では、報連相やビジネスマナーが不足し、派遣先から「技術以前の問題」として指摘されるケースも。

- モチベーションが続かない スキルアップの機会が少ないと、業務の成長実感が得られず、早期離職につながるリスクもあります。

■ 教育訓練の導入がもたらす効果

- 職場適応がスムーズに進む 派遣初期に社会人マナーやコミュニケーションの基本を習得させることで、職場との信頼関係構築がしやすくなります。

- 業務理解と成果が加速する CADの基礎操作や製図のルールを事前に学ばせることで、OJTにかかる時間も短縮され、早期に戦力化できます。

- キャリアの展望を持たせやすくなる スキル向上の機会があることで、自らの成長を実感でき、次のステップを意識したキャリア意識が育ちます。

2.教育訓練はどう設計すべきか?─階層・目的別の講座分類

キャリアアップ教育訓練を効果的に運用するためには、「誰に」「どんな目的で」研修を行うかを明確にすることが重要です。闇雲に講座を並べても、スキルの定着や職場での実践にはつながりません。 そこで有効なのが、教育訓練を以下の4つの講座タイプに分類し、段階的かつ体系的に設計するアプローチです。■ ①入職時研修講座(1年目対象)

対象者:初めて派遣就業する社員、社会人経験が浅い社員 目的:ビジネスマナー、仕事への基本姿勢の習得 ポイント:- 派遣初日に現場で困らないよう、事前に身につけておくべき内容を網羅

- 対象者に不安を抱かせないため、堅苦しくない教材設計が望ましい

- コミュニケーションの基本

- 身だしなみや挨拶

- 仕事の進め方・報連相

■ ②職能別講座(実務スキル向上)

対象者:派遣先でCAD業務を行う全レベルの社員 目的:使用ツールや設計知識の基礎・応用力強化 ポイント:- AutoCAD・Jw_cadなどCADツールに関する講座を重点配置

- 製図の基礎や図面の読解も含め、業務との接続性を重視

- 製図の基本ルール(JIS規格など)

- AutoCAD/LUMION/Inventorの操作方法

- 実務に直結したモデリング演習

■ ③階層別講座(経験年数別)

対象者:概ね2~3年目以降の社員 目的:責任感・主体性・後輩指導力など、社会人力の強化 ポイント:- 初級社員からのステップアップとして設計

- リーダーやメンター的役割を担える素養を育てる

- 部下指導の基本

- チームでの信頼構築

- リスクマネジメントやストレス対処

■ ④職種転換講座(キャリア支援)

対象者:設計以外の職種への転向を希望する社員、CAD未経験者 目的:将来的な職種変更を見据えたスキル獲得 ポイント:- 未経験領域への興味や強みを伸ばす入り口に

- 教育訓練の“出口戦略”として重要なポジション

- 現在使っているツール以外の3Dソフトの入門

- HTML/JavaScriptなどWeb分野の基礎

- 施工管理や建築パース制作などの導入講座

3.CAD派遣に最適なおすすめ研修カリキュラム例

ここでは、先ほど紹介した4つの講座分類に沿って、「CAD派遣の学校」で提供されている実践的なオンライン講座の中から、年間8時間(480分)の研修要件を無理なく満たす 体系的キャリアアップ研修カリキュラム例をご紹介します。 対象:CAD技術者派遣社員|1年目~3年目【1年目カリキュラム(基礎定着・社会人マナー)】

カテゴリ 講座名 時間 入職時研修 ヒューマンスキル「コミュニケーション①」 60分 入職時研修 ヒューマンスキル「コミュニケーション②」 60分 職能別研修 製図の基礎Ⅰ 60分 職能別研修 製図の基礎Ⅱ 150分 職能別研修 AutoCAD入門講座Ⅰ 120分 階層別研修 ヒューマンスキル「仕事継続基本項目(積極性編)」 60分 合計 480分(8時間) 【2年目カリキュラム(応用力と柔軟性の強化)】

狙い:カテゴリ 講座名 時間 職能別研修 製図の基礎Ⅲ 240分 職能別研修 AutoCAD入門講座Ⅱ 120分 階層別研修 ヒューマンスキル「仕事継続基本項目(継続力編)」 60分 階層別研修 ヒューマンスキル「問題解決のための要素整理」 60分 合計 480分(8時間) - 製図とAutoCAD操作の応用ステップへ。

- 仕事の継続力・問題解決力など、主体的に動けるスキルを育成。

【3年目カリキュラム(リーダーシップと視野の拡大)】

狙い:カテゴリ 講座名 時間 階層別研修 あした実践したくなる!部下指導マネジメント講座 120分 階層別研修 ヒューマンスキル「課題設定と目標思考」 60分 職能別研修 LUMION入門講座 120分 職能別研修 AutoCAD 3D操作の基本講座 180分 合計 480分(8時間) - リーダー的役割や後輩育成を意識させる内容。

- CAD設計の3D・可視化スキルも取り入れ、専門性を広げる。

3年分の全体構成イメージ

ご希望があれば、御社独自にカスタマイズしたカリキュラムサンプルのご提供も可能です。 また、職種転換希望者用の別プランや、講座ごとの「キャリアアップに資すると考える理由」もご用意できます。 お気軽にお申し付けください。 すべての講座がオンライン対応、スマートフォンでも受講可能なため、業務の合間や自宅での学習にも最適。テスト付き(◎)の講座は、理解度を可視化でき、報告書作成にも活用できます。年次 研修の軸 キーワード 1年目 基礎の定着・現場適応 ビジネスマナー・製図基礎・2D基本 2年目 応用力と自己管理力 図面応用・AutoCAD応用・課題解決 3年目 自律とチーム牽引 リーダー育成・3Dスキル・課題設計 4.カリキュラム設計・運用で失敗しないためのポイント

研修講座を選ぶだけでは、効果的な教育訓練とは言えません。CAD技術者向けキャリアアップ教育訓練を現場で活かすためには、カリキュラムの設計力と運用管理が非常に重要です。 ここでは、担当者がつまずきやすいポイントと、それを乗り越える実践的な工夫を紹介します。■ よくある失敗①:内容が一方向的すぎて受講者が退屈する

【対策】- 講座にテスト付き(◎)や演習付きのものを組み込むことで、理解度を高められます。

- 「聞いて終わり」ではなく、「やって確認する」「職場で使える」に落とし込むのがカギです。

■ よくある失敗②:誰がどの講座を受けたのか把握できない

【対策】- 講座ごとに「対象者・目的・完了報告」を一覧管理。

- eラーニングの進捗管理ツールや、受講履歴が自動で残るプラットフォームを活用しましょう。

■ よくある失敗③:「8時間」に合わせて無理やり詰め込んでしまう

【対策】- 講座時間と実務負担のバランスを意識。480分にぴったり合わせるのではなく、10~30分の“ゆとり”を持たせた設計が現実的です。

- 例)450分+受講者アンケート/振り返り20分=計470分

■ よくある失敗④:せっかく研修しても職場で活かされない

【対策】- カリキュラムの冒頭・終盤で「この講座の目的」「職場でどう活かすか」の説明を追加。

- 受講後に「上司や派遣先との振り返り面談」を設ければ、学んだことを行動に変えるきっかけになります。

■ よくある失敗⑤:毎年同じ講座ばかりでマンネリ化

【対策】- 同じカテゴリでも講座内容に変化をつけて、受講者の成長ステージに合わせてアップデート。

- 講座一覧が豊富にあるサービスを利用することで、年度ごとの組み換えが容易になります。

5.まとめ:キャリアアップ教育訓練を「価値ある時間」に変えるには

CAD技術者を派遣する事業において、キャリアアップ教育訓練は「やらなければいけない義務」ではなく、「事業の価値を高めるチャンス」でもあります。 たった8時間──されど8時間。派遣社員のスキルや意識、そして御社の派遣サービスの評価を左右する、非常に重要な時間です。■ 教育訓練は“人材投資”である

CAD技術は習得にも定着にも時間がかかる分野です。派遣社員の教育に対して「育てている時間がない」と敬遠するのではなく、むしろ初期投資として先に仕込んでおくことで、派遣先の満足度や契約継続率の向上につながります。 また、スキルだけでなく、マインドセットや社会性を磨く講座を組み合わせることで、「現場に溶け込める人材」としての価値を高めることができます。■ 効果的な教育訓練を行うには「設計」と「ツール」が必要

記事内で紹介したように、効果的な研修には以下の要素が必要です。- 対象者の成長段階に合わせた講座設計

- 目的別に分類した体系的なカリキュラム

- テストやアンケートによる効果測定

- 報告書作成のしやすさや記録管理の仕組み

■ 「まずは問い合わせる」から始めませんか?

もし、「どんな講座を選べばいいか迷っている」「カリキュラムの作り方がわからない」という状態であれば、ぜひ一度、専門機関へご相談ください。 たとえば「CAD派遣の学校」では、- CAD特化型の講座を目的別に体系化

- 受講履歴・テスト・管理者機能も搭載

- 年間8時間ぴったりのカリキュラム組みもサポート

派遣元企業の担当者様必見!キャリアアップ教育訓練に最適な「派遣の学校」新規ビジネススキル講座のご紹介

目次

派遣の学校に追加された新規ビジネススキル系講座の活用方法

派遣の学校をご利用の皆さま、また、キャリアアップ教育訓練のeラーニングをお探しのご担当者さま 2024年末、『派遣の学校』に新たに3つのビジネススキル講座が追加されました。- 報連相 上手な質問講座

- 実践!営業の壁対策講座1

- 実践!営業の壁対策講座2

報連相 上手な質問講座:1年目の派遣社員に最適な入職時研修

学習時間:60分 社会人の基本である「報告・連絡・相談(報連相)」をテーマにした本講座は、派遣先に入職したばかりの1年目社員向けの入職時研修に最適です。特に「上手に質問する力」に焦点を当てており、相手の意図を的確に理解し、自ら考えて行動するスキルを育てます。 「なんとなく聞きにくい」「報告のタイミングがわからない」といった新人にありがちな悩みを解消し、現場でのコミュニケーション力を早期に向上させる効果が期待できます。入職初期の不安解消や定着支援にもつながります。 報連相 上手な質問講座の詳細はこちら実践!営業の壁対策講座1:営業職の悩みを乗り越える第一歩

学習時間:120分 営業職に派遣された社員が直面しやすい「成果が出ない」「会話が続かない」といった壁に対し、具体的な事例を用いてその対策を学ぶ職能別講座です。営業活動の基本を振り返り、自身の課題を認識し、どこを改善すべきかを明確にする構成となっています。 営業経験が浅い派遣社員や、過去に苦手意識を抱いた方にもおすすめできる内容で、実務力の底上げと自信の醸成に効果的です。 実践!営業の壁対策講座1の詳細はこちら実践!営業の壁対策講座2:顧客心理を掴み、成果につなげる

学習時間:120分 講座1の内容をさらに発展させ、顧客との信頼関係構築や提案力の強化に焦点を当てた続編です。実際の営業シーンを想定した演習やトーク事例を通じて、より高度な営業スキルを習得できます。 中堅層の派遣社員のキャリア形成に有効であり、段階的な職能別研修として導入することで、教育訓練の体系化にも貢献します。 実践!営業の壁対策講座2の詳細はこちら教育訓練に「資する理由」を明確に

本記事でご紹介した3講座はいずれも、以下の点において「キャリアアップに資する」内容であると説明できます。- 入職時研修、職能別研修として活用可能

- スキルの向上と実務での即戦力化を促進

- 段階的な教育設計により法令要件を満たす

まとめ:教育訓練の質が、派遣先満足と定着率を左右する

キャリアアップ教育訓練は、法定義務の履行にとどまらず、派遣社員のスキル向上と職場への定着、そして派遣元企業としての信頼向上につながります。 「8時間の研修をどのように構成すればいいのか」「どの講座を選ぶべきか」とお悩みのご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。

【2025年最新版】福祉介護派遣におけるキャリアアップ教育訓練のポイントと注意点

目次

1. キャリアアップ教育訓練とは?──労働者派遣法第30条の2の概要

福祉介護の現場で働く派遣社員に対して、段階的かつ体系的なスキルアップの機会を提供するために、労働者派遣法第30条の2では「キャリアアップ教育訓練」の実施が義務付けられています。 この制度は、すべての派遣元事業主に課せられており、単なる努力義務ではなく「法定講習」と位置づけられている点に注意が必要です。したがって、未実施の場合は指導・是正の対象となるほか、労働者派遣事業の許可更新にも影響を及ぼすリスクがあります。年間8時間(480分)の教育訓練が必須

キャリアアップ教育訓練の基本要件として、1年度あたり少なくとも8時間(480分)の研修を有給・無償で実施することが義務付けられています。この「8時間」は法律上の最低ラインであり、8時間を超える教育訓練を実施することは認められていますが、派遣事業主としては、できる限り無駄を省き、ピッタリ8時間で設計したいというのが理想ではないかと思います。 なお、初年度には必ず「入職時研修講座」を行う必要があります。これは法定の時間数指定はないものの、対象者全員に対して適切な内容を計画的に提供する必要があります。 年8時間の派遣社員のキャリアアップ教育訓練とは?教育訓練は助成金の対象外

このキャリアアップ教育訓練は、労働者派遣法30条の2で規定されている法定講習であり、国の人材開発支援助成金の対象外となります。そのため、派遣元事業主にとっては「自社負担」であり、いかに効率的かつ効果的に実施するかがカギとなります。制度の目的と企業のメリット

この制度の本来の目的は、派遣社員の中長期的なキャリア形成の支援です。一見するとコストに見えるかもしれませんが、職場定着率の向上や人材の質の安定化につながるため、企業にとっても「投資」として考えることができます。2. 福祉介護派遣での実務対応|講座の種類と構成の考え方

キャリアアップ教育訓練を制度的にクリアするためには、「段階的かつ体系的な設計」が不可欠です。福祉介護分野の特性を踏まえて、どのように講座を構成すべきか、以下に代表的な4つの講座区分を解説します。①入職時研修講座(初年度に必須)

この研修は、派遣社員が現場に入る前に「最低限身につけておいてほしいこと」を伝える場です。たとえば、以下のような内容が想定されます。- 介護職としての基本的マナー(言葉遣い、身だしなみ)

- 現場での感染症対策や安全衛生管理

- 介護記録の書き方の基礎

- 派遣先との連携・報告義務の理解

②職能別講座(業務スキル向上のための講座)

職種に応じた専門的な知識・技術を習得するための講座です。福祉介護の場合、以下のような内容が該当します。- 認知症ケアの基礎

- 食事・入浴・排泄介助の留意点

- 高齢者とのコミュニケーション技法

- 福祉用具の正しい取り扱い方

③階層別講座(経験年数に応じた研修)

派遣社員がキャリアを重ねる中で、職種に関係なく共通して求められるスキルや考え方を養うための研修です。たとえば、- リーダーシップと後輩育成

- クレーム対応の基本と実践

- ハラスメント防止教育

- ストレスマネジメントとメンタルヘルス

④職種転換講座(新しい職種への挑戦を支援)

たとえば「介護職から生活支援員へ」など、職種変更を希望する派遣社員に向けて、新たなスキルや知識を提供する研修です。変更が予定されている場合、必ずカリキュラムに組み込む必要があります。変更の予定や、派遣社員からの希望がなければ職種転換講座は無くても問題ありません。 以上教育訓練の講座区分についてご案内してきました。派遣の学校では上記具体例に対応した福祉介護の専門教材をご用意しています。ぜ日ご検討ください。3. 教育訓練設計の注意点|よくある誤解と失敗事例

キャリアアップ教育訓練を設計・実施するにあたり、制度理解が不十分だと、後々のトラブルや指導対象となるリスクがあります。ここでは、実際によくある誤解や失敗事例を紹介します。誤解1:「資格取得講座ならOKでしょ?」

資格取得を促す教育は推奨されていますが、「○○講習を受けるだけで資格がもらえる」タイプの研修は、スキルアップ教育訓練として認められないケースがあります。 厚労省が重視しているのは、「受講によりスキルが身につくかどうか」であり、「資格がもらえるか」は別問題です。 対策: 実務能力の向上を目的としたカリキュラムを設計し、「学習の成果が現場で発揮される」ことを重視しましょう。誤解2:「入職時研修さえやっておけば大丈夫」

1年目の入職時研修だけで8時間を満たそうとする事業主もいますが、それだけでは「段階的・体系的」とは言えません。特に2〜3年目以降の社員に対して、職能別・階層別の研修が組まれていない場合、行政指導の対象になりえます。 対策: 毎年8時間、計画的に研修を割り当て、キャリアのステージに応じて内容を変化させる必要があります。誤解3:「とりあえず8時間やればいいでしょ?」

単に時間を埋めるだけの研修(例:DVD視聴のみ、単調なeラーニング)は、「キャリアアップに資する教育」とはみなされません。さらに、報告書提出時には「なぜこのカリキュラムがキャリアアップに資すると考えるか」の記載が求められます。 対策: 教育訓練ごとに「目的」と「期待される成果」を明確化し、報告書用の記録を残すようにしましょう。4. スムーズな運用のために|実務担当者が押さえるべきポイントと工夫

教育訓練は計画から実施、記録まで含めて「仕組み化」することが重要です。ここでは、実務担当者が実際に押さえておくべき運用のコツをご紹介します。ポイント1:年間スケジュールと研修履歴管理の徹底

年度ごとに「誰に」「どの研修を」「いつ実施したか」を一元管理することで、報告書作成時に慌てることなく対応できます。Excelや研修管理ツールを活用すると便利です。 派遣の学校:派遣担当者の手間を大きく省く『事業報告書ダウンロード機能』 また、社員の在籍期間が短いケースも多いため、早めの研修実施(入職後2ヶ月以内など)をルール化しておくと効果的です。 さらに、eラーニング(オンライン研修)を活用することで、受講履歴や進捗管理が自動で記録されるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。 オンライン研修は時間や場所の制約も少なく、派遣社員にとっても受講しやすい環境を提供できる点が大きなメリットです。ポイント2:自社で講師を立てるor外部研修を活用する

派遣元自社で研修をすべて企画・実施するのが理想ですが、リソース的に難しい場合は、専門の外部研修機関やeラーニングサービスの活用も有効です。ただし、研修内容が「実務に即した内容」であることを必ず確認しましょう。ポイント3:「キャリアアップに資する理由」は事前に用意

すべての研修ごとに「この研修がキャリアアップにどう資するか」を文書で明示しておき、報告書にそのまま転記できるよう準備しておくと効率的です。 例:本研修は、介護職として高齢者との円滑なコミュニケーション能力を習得し、業務の質を向上させることを目的としています。 このような文言をあらかじめ用意しておくことで、報告書作成の手間を大幅に削減できます。 派遣の学校ではすべての教材についてキャリアアップに資する(役立つ)理由をご用意しています。5. まとめ|教育訓練を機会に信頼される派遣元企業を目指そう

福祉介護分野におけるキャリアアップ教育訓練は、単なる法的義務ではなく、「人材の質を高め、定着率を向上させる」ための重要な経営施策です。労働者派遣法第30条の2により、毎年8時間の教育訓練の実施が義務づけられており、特に入職時研修・職能別・階層別・職種転換といった講座を体系的に組み立てる必要があります。 一方で、助成金対象外であることや、形式だけの研修では認められないといった厳しい側面もあります。たとえば、「資格が取れるからOK」といった誤解や、「とにかく時間だけ満たせばよい」といった対応は、行政指導の対象になる可能性もあるため注意が必要です。 しかし、しっかりと設計・運用することで、以下のようなメリットが得られます。- 派遣社員の満足度と信頼感が高まる

- クレームやトラブルの未然防止につながる

- 長期的な人材確保と派遣先からの評価向上が期待できる

お悩みの方へ

実際に教育訓練のカリキュラム設計や運用体制にお困りの方も多いのではないでしょうか? 当社では、福祉介護分野に特化したキャリアアップ教育訓練の導入支援や研修設計のサポートも行っております。詳しく話を聞きたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

キャリアアップ教育訓練eラーニングのメリット:派遣担当者の手間を大きく省く『事業報告書ダウンロード機能』

キャリアアップ教育訓練eラーニング『事業報告書ダウンロード機能』について

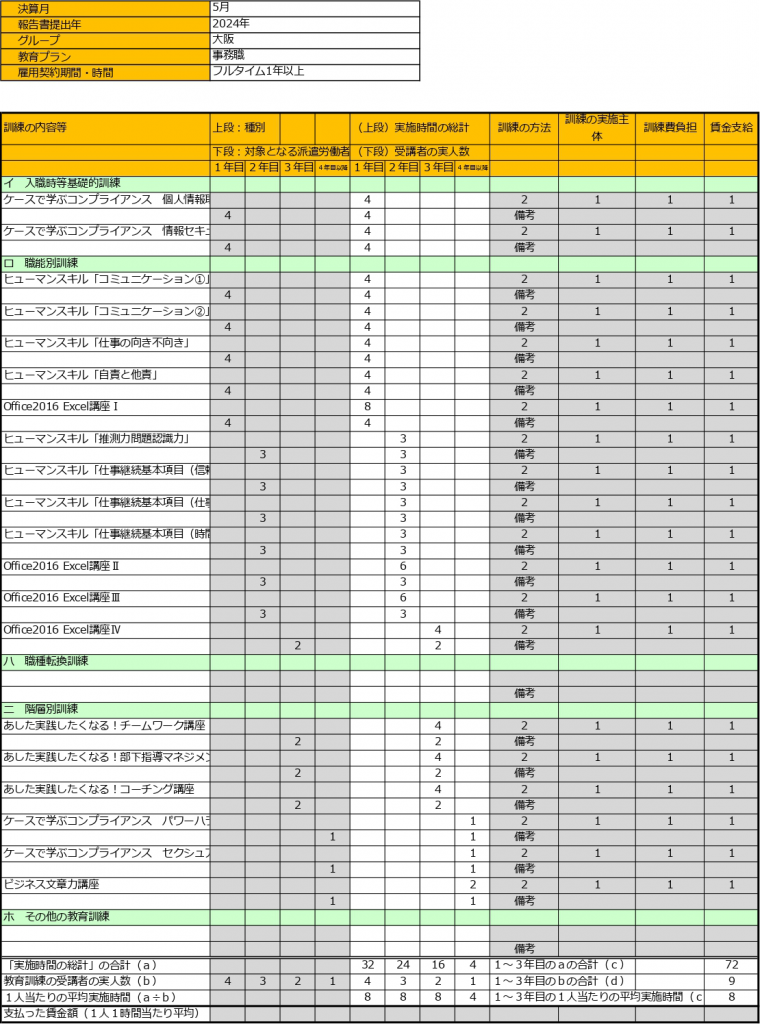

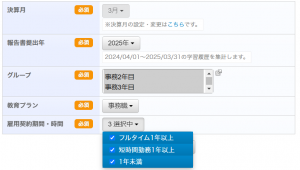

派遣の学校を導入いただいた理由として挙げられることも多く、eラーニングを利用するうえでの大きなメリットとして非常に喜んでいただけているのが『事業報告書ダウンロード機能』です。 毎年6月の労働者派遣事業報告書の提出にあたって、キャリアアップ教育訓練実施状況の集計は、計画書に沿った事前準備が必要で、集計自体も時間がかかり、派遣元担当者の方にとって、最も手間のかかる作業です。 派遣の学校を導入してキャリアアップ教育訓練をeラーニングで実施すると、労働者派遣事業報告書様式第11号の第6面③に記載すべき『訓練の内容』『受講時間の総計』『受講者の実人数』がExcelファイルでダウンロードできます。 職種ごと、勤務体系(フルタイム・時短勤務)ごとに集計され、個別のExcelファイルを生成します。集計結果は管理画面から一括ダウンロードできます。 労働者派遣事業報告書 第6面③キャリアアップに資する教育訓練」用の集計結果

労働者派遣事業報告書 第6面③キャリアアップに資する教育訓練」用の集計結果

事業報告書ダウンロード機能に必要な設定

事業報告書ダウンロード機能を利用するための設定について『事務系職種』を例にご説明します。 教育プランとして『事務プラン』1年目〜4年目のカリキュラムを設定していきます。 教育プランで設定したカリキュラムだけが事業報告書に集計されます。 続いて、受講者にグループと雇用期間を設定します。グループと雇用期間ごとに集計が行われます。 グループについては、勤務地「東京」「大阪」や、職種「事務」「販売」などを作成します。 特にグループ分けがない場合は「会社名グループ」を作って全員をグループに所属させておけばOKです、 雇用期間について、事業報告書の分類である下記3つを受講者それぞれに設定します。 フルタイム1年以上、短時間勤務1年以上、1年未満 設定は以上です。 後は派遣社員の方の受講履歴が揃ったら、管理画面から6月に提出する「労働者派遣事業報告書様式第11号の第6面③」を集計できるようになります。 カリキュラムとグループ分けが決まっていれば、事業報告書ダウンロード機能の設定にかかる時間は20分ほどです。前もって設定しておけば、6月は集計結果をダウンロードするだけでOKです。 「今まで何日もかかってた集計が効率化できた」 「毎年面倒だった6月の手間が省ける上に正確な集計ができて助かる」 など喜びの声をいただいております。 集計データが多い場合、集計に時間がかかることがあります。集計が完了し結果をダウンロードできるようになったら、集計をした管理者のメールアドレスに完了メールが送信されます。労働者派遣事業報告書様式第11号の第6面③には「別紙参照」と記載して、ダウンロードしたファイルを印刷して事業報告書とともに提出すればOKです。 労働者派遣事業報告書の作り方については下記記事もご参照ください。 【記入例あり】労働者派遣事業報告書の作り方・準備のコツを詳しく解説 毎年6月の事業報告書提出は派遣元会社に取って非常に手間がかかる作業ですが、報告年度において、きちんと派遣業を行ったというエビデンスであるとともに、派遣業界の統計としても利用される重要な資料です。 派遣の学校をご利用いただき、手間を省きつつ効率よく正確な集計が行える『事業報告書ダウンロード機能』をぜひご活用ください。

事業報告書ダウンロード管理画面

ITエンジニア派遣のキャリアアップ教育訓練とは? 必要性から実施方法まで徹底解説

目次

1. ITエンジニア派遣のキャリアアップ教育訓練とは?

1.1 教育訓練の基本概要(法律的背景と目的)

労働者派遣法では、派遣元事業主に「教育訓練の実施」を義務付けています。これは派遣社員の継続的なスキル向上と長期的なキャリア形成を支援するためです。 2015年の法改正により、以下のポイントが明確化されました:- すべての派遣社員に年8時間以上のキャリアアップ教育訓練を実施

- 訓練費用は派遣元が負担し、無料で提供

- 原則として就業時間内での受講

1.2 派遣元企業に求められる義務

派遣元企業には以下の取り組みが必要です:- 年間教育訓練計画の策定

- 受講状況の管理と適切な機会の提供

- 教育訓練実施記録の保持

1.3 ITエンジニア特有の教育訓練の重要性

ITエンジニア向けの教育訓練には以下の特徴が求められます:- 最新技術やトレンドに対応した研修

- 実践的なスキルを重視した内容

- 資格取得支援

2. なぜキャリアアップ教育訓練が必要なのか?

2.1 派遣エンジニアのスキル向上と市場価値

最新技術の習得は派遣エンジニアの市場価値を高め、より高単価の案件に携わる可能性を増やします。2.2 企業側のメリット

教育訓練の充実は以下のメリットをもたらします:- 派遣先企業の満足度向上

- 派遣エンジニアの定着率向上

- 企業ブランドの向上

2.3 エンジニアのキャリア形成とモチベーション向上

段階的なキャリアアップをサポートすることで、エンジニアのモチベーション向上と業務パフォーマンスの向上につながります。 キャリアアップ教育訓練は、エンジニア本人、派遣元企業、派遣先企業のすべてにメリットをもたらす重要な施策です。3. キャリアアップ教育訓練の実施方法とポイント

3.1 効果的な研修プログラムの設計

効果的な研修プログラムの設計には以下の3点が重要です:- エンジニアのキャリアに合わせたレベル設定

- 実践型研修の導入

- 研修後のフォローアップ

3.2 オンライン研修 vs. オフライン研修

両方式のメリット・デメリットを理解し、適切な方法を選択しましょう。近年ではハイブリッド研修も増えています。3.3 教育訓練にかかるコストについて

キャリアアップ教育訓練は、派遣元企業が費用を負担します。 集合研修の場合、金銭面、場所と時間など多くのコストがかかりますが、eラーニングを活用することで、低コストで均一的な教育を提供することが可能です。 また、エンジニアのキャリアに合わせた研修内容の設計、オンライン・オフラインの適切に組み合わせたハイブリット研修など、自社の派遣社員にとって効果的な教育訓練カリキュラムを策定する必要があります。 派遣の学校では職種ごと、レベルごとのカリキュラム策定支援なども行っております。 派遣の学校:キャリアアップ教育訓練カリキュラムの提案から運用中のサポートまで充実4. キャリアアップ教育訓練における課題と解決策

4.1 教育訓練が形骸化するリスク

キャリアアップ教育訓練を派遣社員が「義務」として捉えてしまうと効果は半減します。自分の仕事に役に立つ、将来のキャリアに有利に働くなど実践的な研修を取り入れることが解決策となります。- 現場で使われる技術にフォーカス

- ハンズオン形式の演習、OJTとの組み合わせ

- 更に上を目指す新しい技術を取り入れる

4.2 派遣エンジニアの受講意欲の低さ

ベテランの社員になると、仕事については既にわかっているからと、なかなか教育訓練を受講してくれないというお話をよくうかがいます。 資格取得やスキルアップ、また評価制度に教育訓練の受講を取り入れるなど、モチベーションを高める工夫が解決策となるでしょう。- 受講する意義を伝える

- 資格取得支援制度の充実

- 受講時間の評価制度への反映

4.3 研修の成果が可視化されにくい

研修の成果はなかなかわかりにくいものです。研修を受けたことで評価が上がる、派遣先からの評判や、派遣社員自身の勤務態度など行動に現れる結果はなかなか難しいですが、まずは受講すること自体を評価するなど、わかりやすい目標を立てることから始めてみることをおすすめします。- 受講率・修了率

- 資格取得率

- 派遣単価の向上率

5. 効果的なキャリアアップ教育訓練で期待できること

5.1 スキルアップと資格取得による単価アップ

質の高いキャリアアップ研修の導入により、受講率と資格取得者の割合が向上し、派遣社員のスキルアップへと繋がります。スキルの高い派遣社員を増やすことで、高単価案件の受注を狙うことが可能になります。5.2 派遣エンジニアの育成と採用に有利に働く

キャリアプランの策定や最新技術を学べるカリキュラムがあることで、エンジニアの育成とともに、定着率の向上が期待できます。エンジニアが成長でき定着率も高い企業であることをアピールすることで、派遣社員の採用獲得にも有利に働きます。5.3 効果的な研修の共通点

- 受講しやすい環境整備

- 実践的なスキル習得

- 研修後のキャリア支援

- モチベーション向上の仕組み作り

6. キャリアアップ教育訓練を実践し、派遣エンジニアと企業の成長につなげる

6.1 ポイントまとめ

効果的なキャリアアップ教育訓練の実現には、法令遵守だけでなく、実践的で評価可能な研修設計が重要です。6.2 実践に向けたステップ

- 現状の研修プログラム見直し

- 研修提供方法の最適化

- 受講率向上施策の実施

- 研修成果の測定と改善

6.3 キャリアアップ教育訓練は企業の成長戦略の一環

適切な研修実施は、エンジニアのスキルアップだけでなく、企業全体の成長につながります。6.4 お問い合わせ・ご相談

派遣法について、具体的な研修実施方法など、お気軽にお問い合わせください。