2024年(令和6年)4月1日に施行された労働安全衛生法の改正により、派遣社員に対する安全衛生教育の対応が変更されました。本稿では、その変更点について解説します。

1. 派遣元事業主が講ずるべき措置

派遣元事業主は、派遣事業計画書に以下の3つの教育訓練の実施を記載する必要があります。

- 労働者派遣法第30条の2に基づく「キャリアアップに資する教育訓練」

- 労働安全衛生法第59条に基づく「安全衛生教育」

- 上記2つ以外の「その他の教育訓練」(機械の使い方など、業務遂行に必須の教育)

2. 安全衛生教育の実施義務

安全衛生教育は、雇入れ時および作業内容の変更時に実施する義務があり、派遣社員のみならず全ての労働者が対象です。

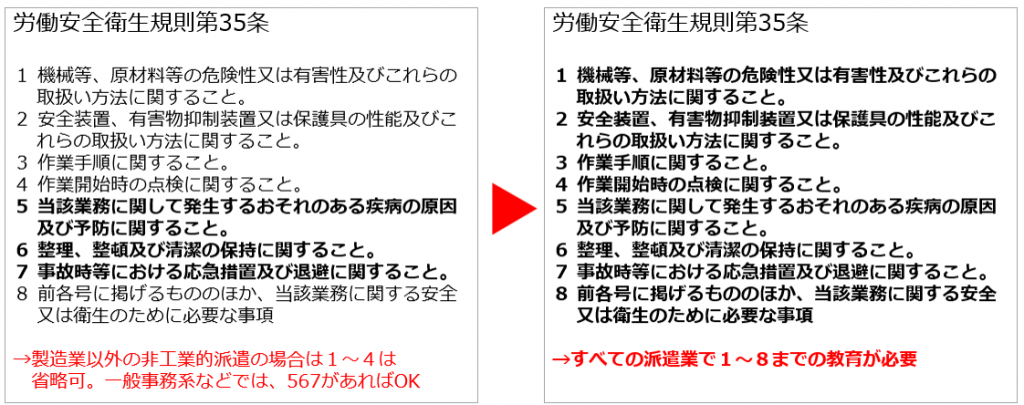

労働安全衛生規則第35条に基づく安全衛生教育の内容

- 機械、原材料等の危険性・有害性及びその取扱方法

- 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能および取扱方法

- 作業手順

- 作業開始時の点検

- 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防

- 整理整頓および清潔の保持

- 事故時等の応急措置および退避

- 上記以外で、安全・衛生のために必要な事項

3. 改正のポイント

これまで製造業以外の非工業的派遣労働者(一般事務や販売業など)に関しては、1~4の項目を省略可能とされていました。しかし、2024年4月の法改正により、この省略規定が廃止され、すべての業種で1~8の教育が必須となりました。

労働安全衛生法規則第35条の1-8

ただし、労働基準監督署や労働局の確認によれば、1~4の項目については、業務の実態に即した教育を行うことが求められるとされています。そのため、例えばデスクワークの場合、

-

- 業務開始前に机の上を整理する

- 機器の安全な取り扱いを確認する

といった対応が適切とされます。

4. 派遣事業計画書の変更点

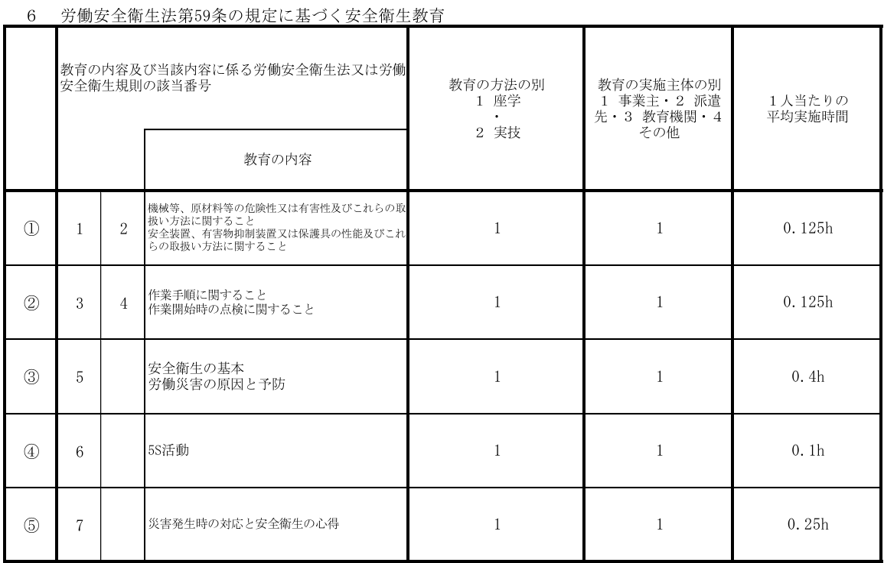

派遣事業計画書の「第3面の2」における記載内容が変更され、雇入れ時の安全衛生教育には上記の内容を含める必要があります。

派遣事業計画書3面-2_6欄サンプル

ただし、法律上、詳細なカリキュラムは定められていません。そのため、各職場の業務に応じたカリキュラムを作成するか、eラーニング等で労働安全衛生規則第35条の内容を受講させることで対応可能です。

本改正により、安全衛生教育の重要性が一層強調されました。派遣元・派遣先の双方が適切に対応し、派遣社員の安全を確保することが求められます。

今回は労働安全衛生法の改正に伴う派遣元事業主が行うべき安全衛生教育に付いて解説しました。

その他、改正派遣法のキャリアアップ教育訓練について無料セミナーも開催しております。

キャリアアップ教育訓練について、分かりやすく解説いたします。

ぜひご参加ください。

【30分でわかる!キャリアアップ教育訓練 完全対策セミナー】